| |

|

|

|

■LINUXWEBサーバ稼動(2005.6.24)

OpenBlocksサーバで、やもめサーバの運用を始めた。これまで3台のサーバで分散しながら運用してきたが、そのうち1台のNT4.0サーバを、OpenBlocksLINUXサーバに置き換えた。

記憶装置である標準コンパクトフラッシュカードは高速である反面容量が小さいため、80MByte2.5インチハードディスク(MHV2080AT(80GB

9.5mm)を搭載した。ただし販売元ぷらっとホームはHDDによる運用は耐久性や発熱面であまり薦めていない。冷却ファンを持たないOpenBlocksに発熱の多いハードディスクは致命的で、オプション設定する専用ハードディスクですら、5時間以上の連続稼動はやめるようにとのこと。

楽天で一番安いHDDを検索して購入したところ富士通製MHV2080ATが¥10,000.で購入できた。流体軸受けで音が小さく、本体温度もあまり上昇しない。ただし24時間稼動するWEBサーバとしては不安もあるため、ヒートシンクを本体の上に2個貼り付けた。すぐさまヒートシンクの針の先端が暖かくなり、効果はありそうだ。 |

|

|

(左)オリジナル

(右)剣山スタイル

上面を覆うプラスチック蓋をはずし、HDD上にヒートシンクを2個装着した。モヒカン刈りのような。 |

|

|

|

■ようやくOpenBlocks(2005.6.14)

笑わば笑え。2年半前に ■求む!LINUX超小型サーバ攻略法(2002.12.9)

で買ったばかりのコンパクトサーバOpenBlocksSがうまく使いこなせず、当時皆様から励ましのメールをいただいた。

そして、何と2年半の歳月を経て、無事サーバらしきものになったので報告する。そもそもの障害は管理人のLINUXの不勉強にあったが、FTPでのアクセスに/etc/ftpusersというファイルがあって、ここに記載されたユーザが接続できないことなど知る由もなかった。FTPが管理者権限rootで利用できない理由がずっとわからなかったが、ftpusersからrootの文字を削除しただけで利用できるようになった。利用するアカウントをファイルから削除するというのはどうも逆のように思えるが。

将来ホームページをここに置き、「やも会」もここへ移転するつもりだ。しかしマニュアルが不親切とは誰も思わなかったのだろうか。/etc/ftpusersなどというファイルの記載はどこにもないが、LINUX有段者には当たり前のことなのだろうか。管理人ぐらいのレベルのLINUX初心者が簡単にアクセスできるようにならなければLINUXの明日はないかもしれない。

|

|

|

■サーバヒートダウン(2004.8.3)

先日朝、サーバ室のエアコンが故障した。好天でもありみるみる室温が上がり、15台のサーバのうちの2台がブルースクリーンを表示してダウンした。気温が高い状態で無理に稼動させればサーバに取り返しのつかないダメージが生じるから、残りのサーバもすぐ停止させるべきだろうが、業務中に停止することはできない。予備の冷房装置を用意していなかったのがそもそもまずかったのだが、扇風機とスポットクーラーを運び込んでも、熱風が吹き込まれるだけの状態。とうとう氷屋へドライアイスを買いに走った。一面敷き詰めたドライアイスからはもうもうと白煙が上がり、北島三郎のステージのようであった。

ここへ来て、二重化はサーバだけでなく、冷房装置も必要であることを痛感した。

|

|

|

|

|

■LINUX/WEBサーバの導入(2004.7.26)

2〜3年前にNetWareサーバからWindowsサーバへの置き換えを実施し、時代はWindowsかと思ったものであるが、今回、WEBサーバとしてLINUXサーバの導入をすることとなった。社内でははじめてのLINUXである。RedHat7.2とやや古いものを利用するが、実は1年前にOSを購入したものの、忙しくて箱すら開けられなかった。

今回、「駅すぱあと」ヴァル研究所(出張清算などで利用する鉄道やバスの料金を計算するソフト)のイントラネット版を導入するにつき、WEBサーバを稼動開始する必要が生じたが、予算取りの厳しい今、Windows200XサーバOSは10〜20万円もするため、ここはひとつLINUXで稼動を試みるものである。

WEB公開ソフトはapacheを利用するが、IISばかりだった管理人は少しはまっている。LINUXとAPACHEの得意な方は今後ご教示いただけるとありがたい。詳細は順次。

|

|

|

|

■二重化サーバの導入(2004.7.19)

Windowsサーバが今なお安定しない。停止の連続である。メタフレームのせいなのか、OSのせいなのか、はたまたアプリケーションのせいなのか、全く判明しないし解決しない。とうとう生産現場からも苦情が相次いだため、「サーバは落ちる」ことを前提にサーバを二重化することとなった。

二重化は、例えば2台のサーバを1台稼動、1台待機とし、稼動サーバが停止したときに自動的に待機サーバに切り替えて、連続稼動するものである。これを実現するため従来は、2台のサーバを制御するクラスタリングソフトが必要であったが、シングルサーバの知識では判りにくい部分があり、やや敷居が高い。最近の無停止サーバ、FTServer(フォールトトレランスサーバ)と呼ばれるそれは、クラスタリングソフトがOSよりさらに下層の基本制御に組み込まれたため、管理者は1台のサーバとして扱えばいいようにしてある。シングルサーバの管理実績さえあれば、容易に扱える製品である。現在不安のあるサーバを盆休みに置き換える。うちの選定メーカーは下記である。

NEC Express5800FTサーバ

ストラタステクノロジー 無停止型IAサーバ

富士通 PRIMERGY

TX200FT

|

|

|

|

■サーバの定期再起動(2004.5.20)

うちではWindows-NT4.0が全盛である。年内でサポートが終わると言うがまだまだ基幹でしっかり稼動している。Windows-NTの連続稼動時間は環境によっても異なるが、一ヶ月以上の連続稼動は無理と言われる。メモリ領域の占有と開放を繰り返し、そのまま放置するとメモリリーク状態となり、ダウンしたり、フリーズする。定期的に再起動をかければ良いのだが、どうしても接続の少ない夜以降か、早朝ということになり、管理者に負担がかかる。

今回、自動再起動の制御に「DICE」を導入した。「DICE」は高価な固定アドレスを持てない個人ユースに、WEBサーバの構築(自宅WEBサーバ)を提供するツールで、時間が来ると新たなグローバルアドレスに更新して接続を継続してくれるものである。実はこの「やもめの会」もこれで運用している。これには再起動も設定できるので、それを利用する。 |

|

|

|

|

|

■サッサウィルスによるログファイルパンク(2004.5.10)

サッサウィルスの猛威に気をつけられたい。WindowsUpdateから漏れていたサーバが一台感染した。しかし世間で言う、再起動を繰り返すというものではなく、未使用のイーサネットボードを使ってパケットを投げようととし続けたために、ログファイルがいっぱいになり、フリーズを起こした。

同機はイーサネットボードと電源をそれぞれ2台持つNEC製サーバEXPRESS5800で、Windows-NT4.0サーバで稼動するメールサーバであったが、メールが停止したために休日に出勤するはめとなった。Windows-NT4.0サーバの場合、イベントビューアが不完全なのか、短時間に大量に発生すると、「ログファイルがいっぱいになりました」のメッセージを表示したままフリーズする場合がある。今回の現象は未使用イーサネットボードが反応しない旨ログが数千件発生したため、ログファイルがパンクしたようだ。サッサワームが誤って、利用していないイーサネットボードからもパケットを投げようとしたらしい。 |

|

|

|

■瀕死のメタフレームサーバその2(2004.2.23)

ファームの統合がきっかけかどうかはいまだ不明であるが、印刷関連がどうも不安定である。前項で記したばかりだが、一週間後再発し、再び操業が停まった。接続する端末の印刷が一切できなくなった。印刷中に何らかの理由で引っかかった(?)ままになったジョブが壊れた状態で残ることが、spoolerの復旧を妨げているらしい。以降同様のことが発生した場合は、printspoolerフォルダから、破損ファイルを削除することで対策してほしいと保守業者。不安定なメタフレームの印刷機能には業者も頭を痛めている。運用する側としては取り合えず確実に復旧できる方法があれば良いのだが、不具合のたびにファイルを消すというのはどうにも。以下苦肉の対策。

【printspooler停止時の対応方法】

一般のWindows 環境でもプリントデータのゴミが残っている場合、

Print Spooler サービスが起動できないことがある。

その場合

%systemroot%\system32\spool\printers

の

*.shd

*.spl

を削除してprintspoolerの再起動実施。 |

|

|

|

■瀕死のメタフレームサーバ(2004.2.13)

とうとうメタフレームがやってくれた。Windows2000+MetaFrame-XPの環境で、プリンタのオートクリエートが全く利かなくなり、接続ユーザからは印刷ができない旨クレームが集中した。実は数日前にファームの統合を行ったのだが、それから3日後の朝再起動後のできごとであった。原因はメタフレームのトラブルではあるのだが、直接の原因はprintspoolerサービスが停止したことが原因。ユーザが印刷を終わらないうちにログアウトすると、スプーラフォルダにゴミジョブが溜まるらしいが、これが停止させたとのこと。ファーム統合前はそんなことはなかったのに。ログアウト時に強制的に印刷ジョブを削除する設定を加えて、様子見だ。

さらにはその翌日に、IMAが停止した。メタフレーム上でファームやユーザ、プリンタ管理を記録するデータベースだが、ファームを共有するすべてのサーバのIMAがほぼ同時に停止した。ユーザからログインできないとのクレーム。印刷だけならともかくログインできなくなるとは。停止した理由がわからないまま、サービスの再起動を実施して復旧させた。寝た子を起こさないように対応業者は帰っていった。出荷業務がのべ2日停まった。 |

|

|

|

■メールサーバ稼動開始(2003.7.27)

やもめWEBサーバは依然Linuxに切り替えることもできず、Windows-NT4.0で稼動中です。それはともかく、当ホームページで唯一オリジナルでなかったのが、メールアドレスです。これまではエキサイトの無料メールを利用していましたが、いよいよメールサーバを稼動させました。メールエンジンに選んだのはネオンメールサーバで、商用利用も可能な「NeonメールサーバPRO」を購入して導入しました。

|

|

|

通常、メールサーバと言えば最低構成でも20〜30万円という価格設定がほとんどである中、スパムメール対策などそれらと同等の実用性堅牢性を持ちながら、価格はわずか¥3,000です。上記ページに記載の場所へ送金するか、Vectorなどのオンラインショップでも購入が可能です。購入前の試用動作の場合、メールユーザが2アカウントに限定される以外は機能制限なし。動作確認の後購入を決められます。

これからは管理人へのメールはwebmaster@yamome.comでお願いします。もちろんメールリンクもこれに変更してありますので、ご利用ください。 |

|

|

|

■求む!LINUX超小型サーバ攻略法(2002.12.9)

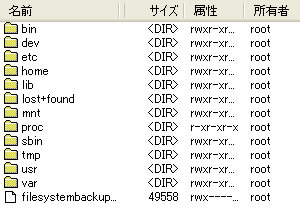

やもめWEBサーバの更新用として、購入したOpenBlockSを以前紹介しましたが、いまだ稼動できません。下記がディレクトリ構造です。 |

|

|

製品は出荷時、セキュリティを考えて、ユーザー名、パスワード共に「user1」で一度ログインするようにしてあります。管理権限の

「root」でログインするには「su」コマンドにより、パスワード「root」で再度ログインします。この状態で、最初から「root」でログインできるようにするため、/etc/login.defsファイルを修正します。

CONSOLE console:ttyS0:ttyS1:ttyS2:ttyS3: に#を付けてリマークしました。これは揮発性メモリ上での設定であるため、さらに再起動時も覚えているようにするため、フラッシュROMに書き込んでやりました。

ここまでは説明書通りうまく行き、TELNETからは最初から「root」でログインできるようになりました。ところがFTPがユーザ名「root」を受け付けてくれません。出荷時指定の「user1」ならログインでき、上のように一覧が表示されるのですが、見てのとおりディレクトリ所有者がrootなので、「user1」では閲覧しかできません。ハードディスクもすでに/mnt/ide0

にマウントされ、 ここにホームページ内容を移し、Apacheの指定ディレクトリを変更するだけなのですが... FTPが「root」を受け入れないときどうしたらいいか、誰か判りますか? |

|

|

|

■クラッカーによるWEB改竄(かいざん)(2002.11.18)

官公庁などのホームページが書き換えられたといった記事をよく読みますが、実際の書き換え画面です。連絡先メールアドレスなどがあり、犯罪を犯したという自覚が全くない。そればかりか、著名な?クラッカーに書き換えられることがステータスと考えているWEB運用者もいる始末。ひとつ言えることは、クラッカーがセキュリティー対策が不足している日本の企業ページを多く狙っていること。JAVAやフラッシュ何たらで見栄えばかり競うWEBへの警鐘である。

下記URLでは定期的に改竄情報が発表される。

https://www.netsecurity.ne.jp/ |

|

|

|

|

|

■危険にさらされるWEBサーバ(2002.10.6)

わが「やもめの会」 WEBサーバは、安定稼動のため週1程度は再起動をかけますが、そうした停止を除けば、およそ4ヶ月連続稼動中です。稼動において日頃気にするのはクラックやワームをサーバ内部に仕込もうとする侵入の形跡です。

以下はやもめの会サーバの侵入ログです。おそらくCodeRedに感染したインターネット上のパソコンがユーザの知らぬうちに当方のサーバへ攻撃を仕掛けたものでしょう。その内容はワームを起動しに来ているものと思います。ここにあるroot.exeはバックドアプログラムの典型的なものだそうで、あらかじめこのファイルを攻撃先のサーバやパソコンに書き込んでおき、下記記述で起動させようというものなのでしょうか(違うよ!という人は教えてください)。root.exeファイルは今のところどこにも存在しません。cmd.exeはWindowsのコマンドプロンプト自体ですが、別のフォルダに移動しました。インターネットにサーバを公開している以上は常にこれらのトラップが仕掛けられる危険にさらされてます。ちなみにこの16行は感染した接続者に全く共通の記述です。さらにはその接続者が決まってCHINA.NET(*)やAsia

Pacific Network Information Centre(*) という名のプロバイダのユーザであることが見逃せません。今後もやもめサーバはこれらに感染することのないようセキュリティを強化しますので、よろしく。

→IIS4.0セキュリティ

→コードレッド対策

*各行のはじめには本当は接続者のIP番号記述があり、接続者はそれから割り出したものです。上記プロバイダの接続者すべてがそうというつもりはありませんが、接続業者としてはセキュリティ意識が低いことを否定できません。

/scripts/root.exe

404 80 -

/MSADC/root.exe 404 80 -

/c/winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/d/winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/_vti_bin/..%5c../..%5c../..%5c../winnt/system32/cmd.exe 500 80

-

/_mem_bin/..%5c../..%5c../..%5c../winnt/system32/cmd.exe 404 80

-

/msadc/..%5c../..%5c../..%5c/..チ�../..チ�../..チ�../winnt/system32/cmd.exe

500 80 -

/scripts/..チ�../winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe 404 80 -

/scripts/..%2f../winnt/system32/cmd.exe 404 80 - |

|

|

|

■LINUX超小型サーバ(2002.7.10)

WEB、ftp、DNS、メールとあらゆる用途に対応可能な超小型サーバです。今のやもめWEBサーバはファンの音も大きく、消費電力もかなりのものと思いますが、この小型サーバはファンもなく、ACアダプターで稼動するので、やもめサーバをこれに移行できればと思います。また今は個人のWEBサーバ用途ですが、ある程度操作性と耐久性が認められれば、社内の共有サーバとしての導入も考えています。管理人はLINUXに不慣れなため、LINUXとApacheのマニュアルを買い込んで勉強中であり、年内の立上げ(^^;)を目指します。 |

|

|

|

|

|

■やもめサーバ復活(2002.6.9)

先週より復活したWEBサーバで運用しています。2ヶ月以上WEBサーバらしき?2台で仮運用してましたが、メインサーバを修理し再稼動に至りました。やはりクライアントOSでの仮運用は、連続稼動や外部攻撃によるストレスで動作がみるみる悪くなり、最低週1回は再起動が必要で、サーバOSに比較して連続稼動に向かないことがよくわかりました。今回はハードの仕様はほとんど同じですが、すべてのパッチを充てた上で、Norton

Personal Firewall(比較記事参照)でガードしました。

→IIS4.0セキュリティ(当時のリンク先が廃止されたため関連URLへ変更)

→コードレッド対策 |

|

|

|

■IISに侵入するやつら(2002.3.22)

やもめサーバがこけちゃいました。赤く焼けたハードディスクとメインボードが傍らにあります。何が原因なんでしょ。ともかく今は愛機GateWayノートパソコンSolo3100で運用してます。臨時なのでWindows2000のIIS5.xを使用してますが、ふと見るとSCRIPTフォルダ(c:\inetpub\wwwroot\scripts)に正体不明のファイルがうわー! |

|

|

| Windows2000のIIS5.xのパッチを当てるまでは外へ出す方向のポートをつぶして皆さんに迷惑をかけないようにしなくては! |

|

|

|

|

|

■コードレッド対策(2001.9.29)

社内のNTサーバはCodeRed対策としてサービスパック6aを導入してますが、それでも動作が不安になり、再起動により復旧することがよくあります。先日も会社のWEBサーバのホームページが見えなくなってました。サービスパックにも抜け穴があるようで、停止のできない基幹サーバの運用には現状のNTのセキュリティ対策ではかなり不安と言わざるを得ません。停止の一切できない用途にはLINUXの導入を考えるべきでしょう。 |

|

|

|

■共有データサーバの設置について(2001.9.9)

共有データサーバというものを置こうと考えてます。

NetWareサーバを来年廃止し、本社のサーバを各事業場からアクセスするようにするとローカルサーバをどうするかという問題が出ます。本社サーバは業務システムのみの設置を予定しており、数人レベルのローカルデータの置き場所は今のところパソコン内に置くよりないのですが、すでに現状のNetWareサーバに多くのデータが置いてあり、これをパソコン内に置いて共有させるのはやや無理があります。

そこで事業場にローカルデータ専用の共有サーバを置こうと考えてますが、業務用として十分な製品が見当たりません。プラネックス(PCI)から希望を満たすもの(http://www.planex.co.jp/product/server/f-40.htm)

が製品化されているのですが、RAIDはなくてもミラーリングは最低欲しいところ。 |

|

|

|

|

■NTサーバで8GByte以上のハードディスクを認識する(2000.11.25)

「サーバと言ったらNetWare!」を続けてきたうちの会社もとうとう、NTサーバあるいはLinuxサーバに切り替えていくことが決まりました。今回は、NTをノーツドミノサーバとしてセットアップした際に引っ掛かったハードディスクの問題を書きます。

使用したハードはサーバ機ではなく、COMPAQ DESKPRO P866 20/128/NWという極オーソドックスな横置きデスクトップです。WindowsNTクライアントとWindows2000が選択できるものだったのですが、これを潰して英語版WindowsNT4.0サーバを入れました(海外事業場に持っていくノーツサーバなので、英語版です。)。

しかし、内蔵ハードディスクの20GByteのうち、8GByteしか認識しませんでした。起動時のシステムメニューでは20GByteが認識されているので、OSの問題と考え、インターネットを確認したところ、ヒットしました。

ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-unsup-ed/fixes/nt40/atapi/ATAPI.EXE

(当時URL。現在リンク切れ)

readme.txtの説明(英語!)によると、インストールの際に実施するようですが、インストール後でも下記の大胆な方法でOKでした。

【方法】WINNT\SYSTEM32\ATAPI.SYS をダウンロードしたファイルで上書きして再起動。

(*これはセットアップ中に実施しました。稼働中のサーバでは実施しないでください。起動しなくなっても責は負いません)

|

|

|

|

|

|