�@�l�b�g���[�N

���o�k�b���g���Ă݂��i2006.12.12�j

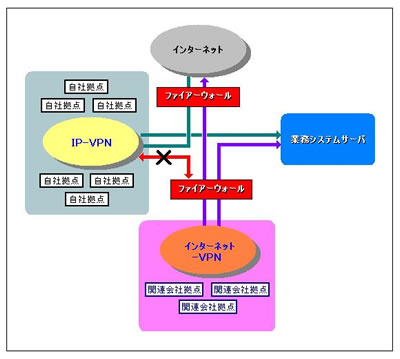

���֘A��ЂƂ̐ڑ��i2006.7.3�j

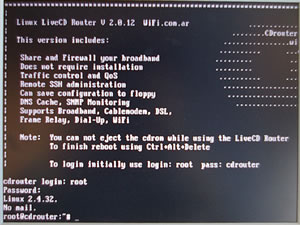

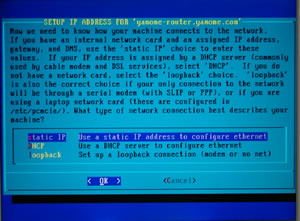

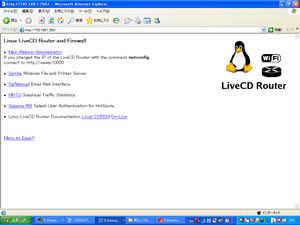

��CD�N�����[�^�i2006.5.22�j

���c�g�b�o��p���[�^���ĂȂ���ł����H(2006.5.8)

���d�c�h�̍߈�(2005.3.13)

���������o�C��(2005.2.27)

���Â��H�E�B���X�Ɋ����H�H(2005.2.6)

���[���Ǘ��c�[��(2004.10.31)

���l�b�g���[�N���_�E�����܂����B(2004.8.19)

�����[�^���������܂����B���̌�B(2004.7.7)

�����[�^���������܂����B�i2004.6.16�j

���g�t�a�̉ߔM�g���u��(2004.4.30)

�����ڑ��̃g���u��(2003.7.20)

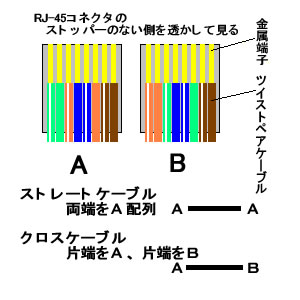

��LAN�R�l�N�^�̔z��(2003.5.13)

��HUB�̃X�s�[�h(2003.4.21)

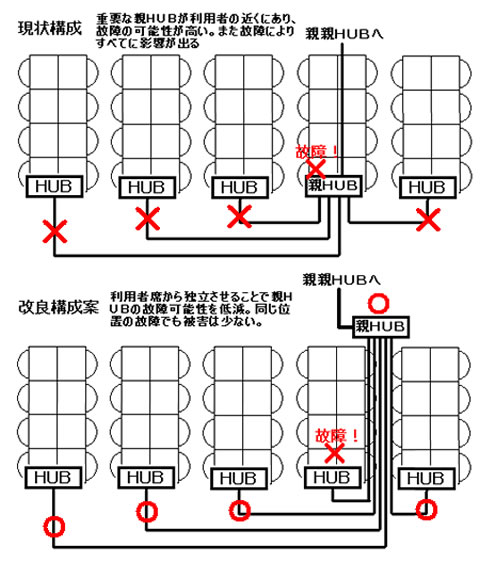

��HUB�ƃP�[�u���̊Ǘ�(2003.4.8)

���v�����g�T�[�o���ُ�ʐM(2002.9.9)

���g���₷���Ȃ����l�`�b�̃l�b�g���[�N���L(2002.6.6)

���v�����g�T�[�o�̑I��(2002.5.23)

���`�q�o�R�}���h(2002.5.19)

���v�����^�[��ς���Ƃ����ӂ��邱�Ɓi2002.4.2�j

�����R�[�v�����^�[�Ƃo�b�h�v�����g�T�[�o�i2002.3.22�j

��WAN���IP���J�ʁi2001.9.15)

���v���g�R���̕ύX�i2001.8.26�j

���ُ�ʐM�i2000.9.24)

�Ǘ��l�^�p�̎o���T�C�g����낵��

������s�T�O�O�O�n���̐l��

�����T�O�O�O�n�������A���B�e��

�@

������P �@���ʂ͈ȉ��̂Ƃ��肾�B���l�̓l�b�g���[�N���x�l�������B

�]���āA���������i����P���ρ|����Q���ρj/����P���� ���Q�S�� �Ƃ������ʂ��B �@�Ǝ��̃t�@�C���]���e�X�g�ł̌��ʂł��邩��A��Βl�����A�P�K�ƂQ�K�̑��������Q�l�肢�����B�Ɠd���i�̃m�C�Y����ɍs�������d�͐��͂o�k�b�ɏ��Ȃ��炸�e����^����Ƃ���邪�A�Ǘ��l�̎���̃P�[�X�ł͑傫�Ȍ����͌����Ȃ��B (�Q)�m�C�Y�̉e���͌����Ȃ��B (�R)�g������ �@�{�̔w���ɃR���s���[�^��[�^���Ɛڑ�����k�`�m�R�l�N�^�A�l�b�g���[�N�Ɩ{�̓d�����������˂��d���R�l�N�^���e�P�B�O�ʂɂR�̃C���W�P�[�^�����v�B��ʂɏ������ȂǂŎg���r�d�s�t�o�{�^��������B���M�͓d����������Ă���_�ł���B�傫���d�����`�b�A�_�v�^���Ԃ牺���āA�{�̂̏��^�y�ʂ�搂����i���������A�d���P�[�u���Ƃk�`�m�P�[�u���݂̂Ŕ��ɂ�������ƃ��C�A�E�g�ł���B�����ԗ��p���Ă����M�͂ق�̂�g�������x�B�ď�ł����قǏ㏸���Ȃ��낤�B (�S)�����I�Ɍ��� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

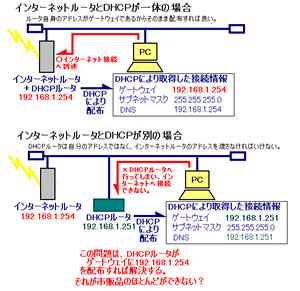

�@�Ǘ��l��DHCP�@�\���ځI��搂��A�v���l�b�N�X�R�~���j�P�[�V��������BRL-04UR���w�����Đݒ���s�Ȃ����B�������ADHCP�@�\�Ƃ��Ĕz�z�ł���Q�[�g�E�F�C�A�h���X�͎����̃A�h���X�݂̂ł������B���Ђɖ₢���킹�̍ۂɁA�u�ł͕ʂ̏�ʋ@��ł͂ł���̂ł����H�v�ƕ������Ƃ���A�u���̋@����ł��܂���B���̂悤�ȋ@�\���K�v�ł���ADHCP���[�^�ŃC���^�[�l�b�g�ɐڑ����Ă��������v�Ƃ̉B�@�l�p�r�ł�������x�s����ƐM�����Ă������Ђ̂��̑Ή��ɂ͔��ɂ������肳����ꂽ���A���Ђ̃��[�^�����ꂪ�����炵���B�C���^�[�l�b�g�A�t�@�C�A�[�E�H�[���ADHCP���ׂĂ����[�^���ɏW���p�r�i�ƒ�p�H�j�����z�肵�Ă��Ȃ��B |

|

|

|

|

|

|

|

|